L' ABC della fotografia digitale

Scritto da Marco il 29 settembre 2009

Fotocamere compatte e cellulari ricchi di accessori, ci permettono di immortalare molte situazioni con pochi e semplici gesti (accensione della fotocamera, inquadratura del soggetto, scatto).

Vediamo cosa c'è dietro ad ogni nostro scatto, ed impariamo a controllare la nostra fotocamera:

- la messa a fuoco

- la lettura dell' esposizione (con eventuale attivazione del flash automatico)

- la valutazione del bilanciamento del bianco,

- lo scatto la memorizzazione dell'immagine acquisita.

La messa a fuoco

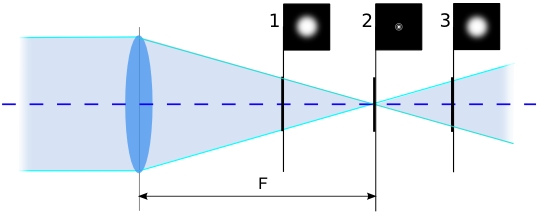

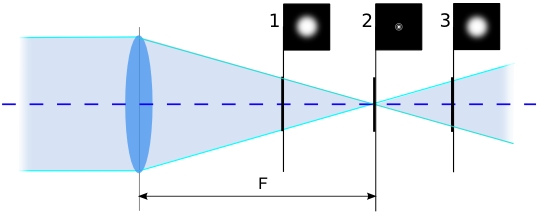

Perché l'immagine sia nitida, occorre che il sensore delle fotocamera si trovi nel punto esatto in cui i raggi luminosi concentrati dalla lente convergono.

Nell'immagine sopra si intuisce chiaramente che l'immagine apparirà nitida solo quando il sensore è nel punto 2.

La distanza tra il piano della lente ed il piano del sensore è identificata dalla lettera F e si definisce 'distanza focale'.

Nelle fotocamere, la messa a fuoco viene operata allontanando o avvicinando opportunamente alcune lenti all'interno dell' obiettivo.

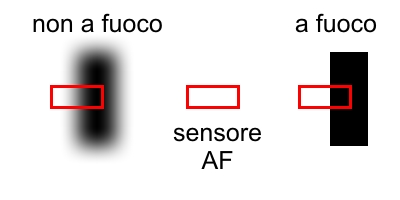

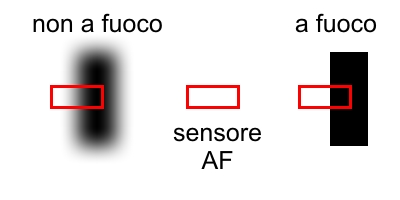

In particolare ad operare è l'autofocus (o AF) che permette di ottenere e mantenere la messa a fuoco su un soggetto.

Le fotocamere sono in grado di misurare più aree dell'immagine e di decidere dove si trova il soggetto

Tipicamente la misurazione avviene per contrasto: le lenti interne vengono mosse sino ad ottenere il massimo contrasto su di una zona del sensore (tipicamente quella centrale).

Questo sistema non funziona se il contrasto è basso o assente, ad esempio su grandi superfici monocromatiche (muri, cielo sereno, ecc) o in condizioni di scarsa illuminazione.

La lettura dell' esposizione

Per creare una copia fedele dell'immagine inquadrata, occorre controllare la luce che va a colpire l'elemento fotosensibile (il sensore).

Per fare ciò, entrano in gioco due elementi :

. l'otturatore

. il diaframma

L'otturatore

è un dispositivo meccanico oppure elettronico che permette il passaggio della luce per un periodo di tempo ben definito.

Il periodo di apertura dell'otturatore prende il nome di 'tempo di posa' e la sua lunghezza è direttamente proporzionale alla quantità di luce che colpisce il sensore.

Un tempo doppio ci darà il doppio della luce e perciò un'immagine più chiara, viceversa per un tempo di posa dimezzato.

Quando premiamo il tasto di scatto, stiamo comandando l'apertura dell'otturatore che si richiude automaticamente dopo aver lasciato trascorrere il tempo, calcolato dalla fotocamera, necessario per riprodurre correttamente la scena.

In modalità automatica, la fotocamera tenderà a usare tempi che vadano bene nella maggior parte dei casi.

I valori che troverete nella totalità delle fotocamere in circolazione e che sono comunque i più usati, vanno da 1/250 di secondo a 1/15 di secondo.

Tuttavia, per bloccare alcune azioni particolarmente rapide, è necessario utilizzare tempi molto brevi spingendosi fino al millesimo di secondo e oltre; mentre nelle foto notturne occorre utilizzare un tempo di posa più lungo, anche diversi secondi.

La progressione completa dei tempi di posa disponibile sulle macchine di fascia medio-alta è la seguente: 1/4000, 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1 secondo, 2, 4 e 8 secondi.

A ciascun salto verso destra, la quantità di luce raddoppia, viceversa se ci muoviamo nell'altro senso.

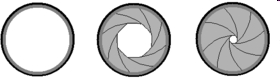

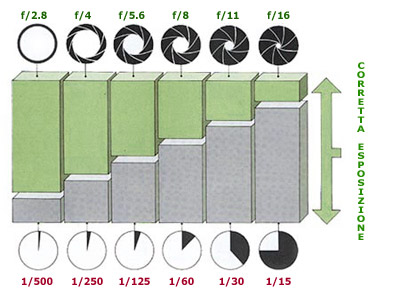

Il diaframma

diaframma è un'apertura solitamente circolare o poligonale, che ha il compito di controllare quantità di luce che raggiunge la pellicola nell'unità di tempo.

Insieme al tempo di esposizione l'apertura del diaframma determina la quantità di luce che viene fatta transitare attraverso l'obiettivo, che va quindi a impressionare il sensore.

A piena apertura il diaframma lascia passare, in un dato tempo, quanta più luce possibile verso il supporto sensibile; chiudendo il diaframma si riduce tale quantità di luce.

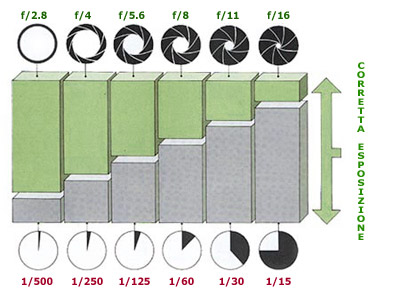

Nelle fotocamere, il diaframma può essere regolato su diverse aperture, distribuite regolarmente su una scala di intervalli detti numeri f (f/numero) o f/stop o aperture diframmali o divisioni di diaframma o più semplicemente diaframmi.

La sequenza dei valori di numeri f è una progressione geometrica di ragione radice quadrata di 2 (circa 1,414) i cui valori sono:

f/1 f/1,4 f/2 f/2,8 f/4 f/5,6 f/8 f/11 f/16 f/22 f/32 ...

L'intervallo tra i diversi valori del diaframma viene comunemente indicato in gergo 'stop'.

I numeri f sono calcolati e ordinati in modo tale che chiudendo il diaframma di 1 stop si dimezza la quantità di luce che entra a impressionare il sensore; chiudendolo di 2 stop si diminuisce la luce a 1/4, chiudendolo di 3 divisioni a 1/8 e così via.

La legge che lega i tempi ai diaframmi è: f*f / t = Costante

quindi il rapporto tra il quadrato del numero di diaframma ed il tempo deve rimanere costante.

l'argomento è approfondito nella sezione dedicata al corso avanzato di fotografia.

Il bilanciamento del bianco

permette di ottenere una tonalità di colore corretta affinché i colori appaiano naturali e il bianco, appunto, sembri bianco.

Per affrontare questo argomento bisogna partire dal concetto di 'Temperatura di colore', un termine usato in illuminotecnica per quantificare la tonalità della luce, che si misura in kelvin (K).

Una temperatura bassa (sempre però nell'incandescenza, intorno ai 2000 K) corrisponde ad un colore giallo-arancio. Scendendo si passa al rosso ed all'infrarosso, non più visibile, mentre salendo di temperatura la luce si fa dapprima più bianca, quindi azzurra, violetta ed ultravioletta. Quando comunemente si dice che una luce è calda, in realtà questa corrisponde ad una temperatura di colore bassa, viceversa un temperatura maggiore produce una luce definita comunemente fredda.

Una superficie bianca (o meglio grigio al 18%) illuminata da una comune luce ad incandescenza (lampadina a filamento di tungsteno - 2700 K) si tingerà ai nostri occhi di una colorazione giallastra.

Se vogliamo riprodurre nella foto il reale colore dell'oggetto, in questo caso il bianco, dobbiamo bilanciare il bianco sui 2700 K.

Di seguito i valori (approssimativi) per alcune scene:

. Luce lampada ad incandescenza 2700 K

. Luce solare a mezzogiorno: 5400 K

. Luce lampade fluorescenti: da 2700 a 6500 K

. Luce del cielo: da 10000 a 18000 K

Lo scatto la memorizzazione dell'immagine

Premendo il pulsante di scatto, si innescano tutti i calcoli e valutazioni di cui abbiamo parlato sinora e che la fotocamera esegue in una frazione di secondo.

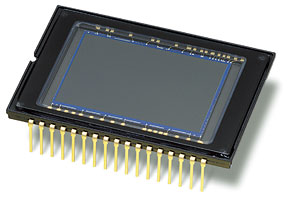

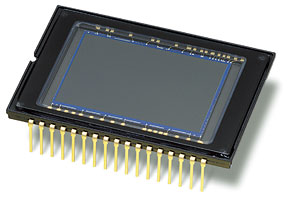

A questo punto l'immagine giunge al sensore, elemento in grado di trasformare il segnale luminoso in segnale elettrico.

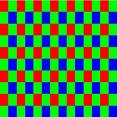

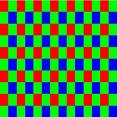

Il sensore è in realtà una struttura composta da milioni di piccoli mattoni detti pixel di forma rettangolare (da quil'indicazione 'commerciale' che si trova su ogni fotocamere (Mpx).

Ogni pixel è piccolissimo, ma fondamentale perchè porta con sè un pezzettino di informazione, ed insieme, tutte le informazioni catturate dai pixel formano l'immagine.

Ora l'immagine elettrica viene convertita dal processore della fotocamera in formati proprietari o standard (RAW , JPG , BMP , ...) e depositata sulla memoria.

A voi un pò di pratica...